Desafíos y avances en la equidad de género en STEM: la perspectiva de la comunidad de biólogas computacionales en México

Daniela Elizabeth Ledezma Tejeida, Nelly Sélem Mojica, Alejandra Medina Rivera y Mirna Vázquez-Rosas-Landa

La brecha de género en estudios universitarios ha disminuido lo suficiente para alcanzar la paridad en muchas instituciones. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2022, el 52% de los estudiantes de licenciatura fueron mujeres. Sin embargo, en los programas de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías (STEM, por sus siglas en inglés) las mujeres representaron sólo el 30%. En este artículo exploramos las causas y consecuencias de este sesgo desde la mirada de la comunidad de bioinformáticas en México.

Según un estudio reciente, la poca representatividad de mujeres en STEM nace de un sesgo cultural que asocia a las ciencias “duras” con lo masculino y a las humanidades con lo femenino. Niñas de tan solo seis años empiezan a percibir las tareas matemáticas como actividades “para niños” y solo el 35% de ellas muestra interés en estas áreas, pero aumenta al 65% cuando las actividades se les presentan como “para niñas” (1). Este hallazgo evidencia que la brecha de género en STEM es un problema social que podemos atender desde etapas muy tempranas. De otra forma, el sesgo se mantiene en el futuro, incluso entre adultas que trabajan en STEM, donde es común que experimenten “síndrome del impostor”, una sensación de que su éxito es cuestión de suerte o que son muy hábiles en proyectar competencia, pero sólo es cuestión de tiempo que alguien descubra que no pertenecen al gremio.

En el sector académico, la figura del investigador engloba muchas tareas que requieren de un compromiso de tiempo completo que deja poco tiempo para cocinar, lavar, criar y realizar cualquier trabajo de cuidado que históricamente recae sobre la mujer. Una mujer que aspire al éxito en la investigación requiere tener suficiente solvencia económica para delegar estas tareas a personas remuneradas, o encontrar una pareja que adopte ese rol, algo poco común en un país donde, según el INEGI, en 2022 los hombres sólo contribuyeron en promedio con el 28% de las tareas del hogar.

Otra alternativa es renunciar a la vida de pareja o la maternidad, opción que no siempre se toma de forma voluntaria. Los requisitos para convertirse en investigadora incluyen realizar un doctorado y al menos un postdoctorado, estudios que también implican un compromiso de tiempo completo y dejan poco tiempo para nutrir una relación que culmine en formar una familia. Las mujeres de hoy en día consideran cada vez más congelar sus óvulos para ampliar la ventana de tiempo en que pueden tener hijos y así enfocarse en sus estudios sin tener que elegir entre sus sueños laborales o personales [(2)](https://paperpile.com/c/oS5GYL/qupe). Aún quienes logran encontrar equilibrio entre sus estudios y sus relaciones personales se enfrentan con otro reto: la probabilidad de obtener un puesto en investigación se incrementa si los posgrados son realizados en el extranjero. Esto implica que su pareja, o familia, debe estar dispuesta a seguirla a donde la suerte y su trayectoria académica le permitan ingresar. La forma en que el sistema académico está construido, aunado con las construcciones sociales, hacen que muy pocas mujeres decidan sacrificar parte importante de sus vidas personales para mejorar sus probabilidades de obtener un trabajo para el que existen muy pocas posiciones. Si bien los hombres también se enfrentan a muchos retos, socialmente es más aceptado que su pareja esté dispuesta a seguirlos por el mundo y realizar las labores de cuidado necesarias para que logren sus metas.

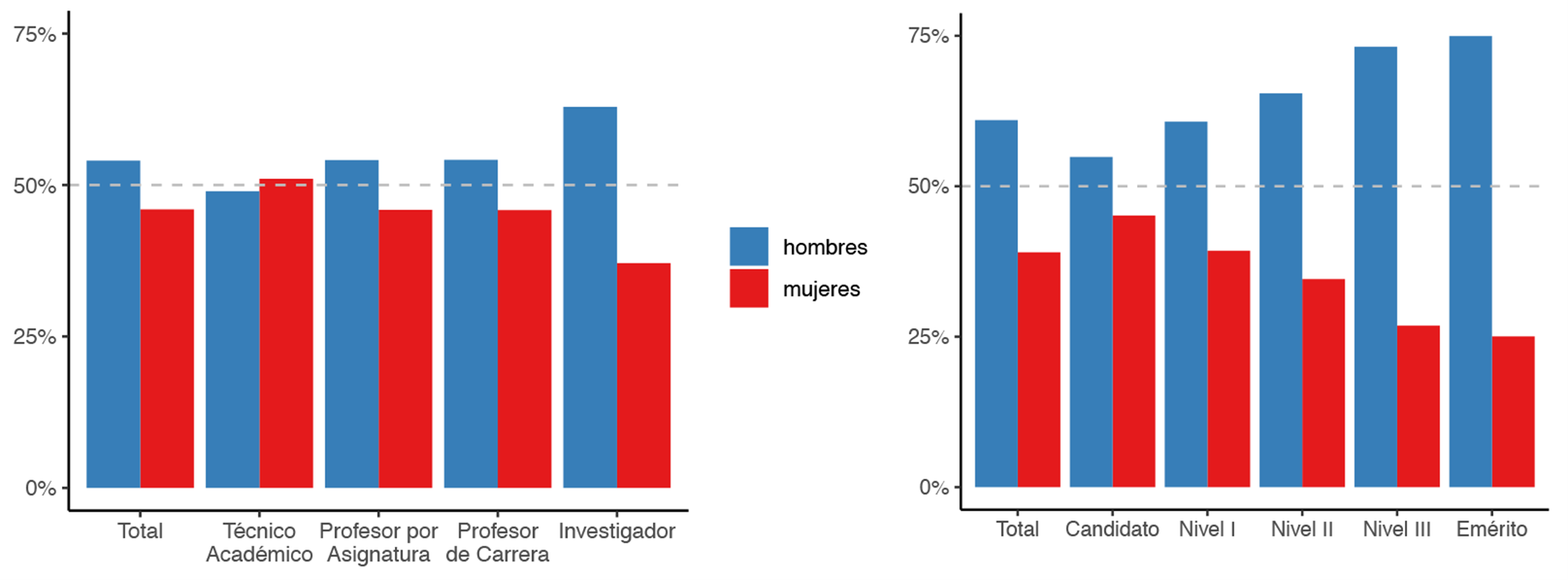

Considerando todo lo anterior, se hace menos sorprendente que la proporción de mujeres en puestos de investigadora disminuya drásticamente en relación a otros en academia (Figura 1). En la UNAM, en 2022, el sector académico estaba cerca de la paridad de género con el 46% de mujeres y 54% de hombres (3). Sin embargo, la mayoría de mujeres se encuentran en posiciones de técnicas académicas donde componen el 51% de la fuerza laboral, mientras que representan sólo el 37% de Investigadores. Según datos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) al cierre de 2023, el 61% de los miembros inscritos con doctorado son hombres y el 39% mujeres. Al examinar las proporciones de género por nivel de nombramiento se observa una disminución dramática en el porcentaje de mujeres. En el nivel Candidato, el de menor remuneración y menores requisitos de ingreso, las mujeres representan el 45% de los inscritos, mientras que, en el nivel Emérito, el de mayor reconocimiento, sólo son el 25% (4). A las mujeres sí les interesa participar en la ciencia tanto como a los hombres, pero para ellas aspirar a posiciones más competitivas representa un costo mucho más alto.

Figura 1. Porcentajes de hombres y mujeres en cada nivel laboral dentro de la UNAM (izquierda) y en cada nivel de reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII, derecha). La línea punteada indica la paridad de género.

Actualmente, existen muchas iniciativas dirigidas a mejorar la participación profesional de las mujeres en STEM, tanto en la industria como en la academia. Entre ellas, se encuentran las acciones enfocadas en promover la contratación de mujeres en la investigación, también llamadas “acciones afirmativas”, que algunas personas perciben como una ventaja injusta. Sin embargo, es sólo una ventaja si se parte de creer que hombres y mujeres tenemos acceso a las mismas oportunidades durante todas nuestras vidas. Por el contrario, si se reconoce el esfuerzo extra que las mujeres deben hacer para sobresalir y mantenerse en estas áreas, las acciones afirmativas compensan la balanza desequilibrada para buscar llevarla de nuevo a la igualdad de oportunidades. Además, se ha demostrado que equipos diversos tienen mejor productividad (5).

Otros esfuerzos buscan incluir a las niñas en STEM y crear espacios donde puedan mantenerse interesadas, manteniendo la convivencia con sus pares, como la Olimpíada Femenina de Matemáticas de la Sociedad Matemática Mexicana y la Olimpiada Femenina de Informática. Como contraparte para universitarias existe el concurso HOLA@Google y estancias de la compañía Outreachy para personas subrepresentadas en la industria de la tecnología de sus lugares de origen. Entre las iniciativas institucionales se encuentran la posibilidad de cubrir horas de trabajo a distancia, la inclusión de guarderías en congresos, la oferta de becas económicas a personas con hijos, la capacitación de personas encargadas de vincular a las mujeres con servicios especializados (ver sección “para saber más”), y la impartición de talleres de sensibilización a la desigualdad de género.

Retos de la comunidad de mujeres de Biología Computacional en México

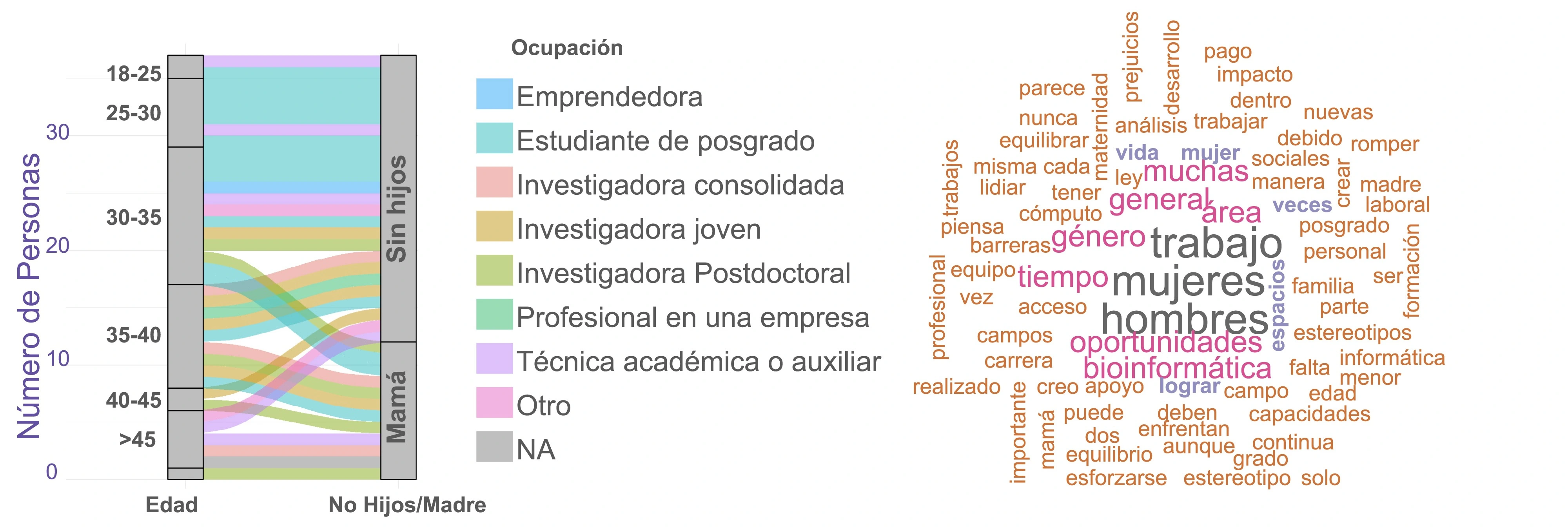

Para conocer las opiniones de la comunidad de biólogas computacionales en México realizamos una encuesta en la que respondieron 39 mujeres de entre 18 y 45 años con ocupaciones variadas de los sectores académicos e industriales (Figura 2 y Figura 3). Es difícil asegurar que nuestras entrevistadas son una muestra representativa, en especial por la imposibilidad de conocer el total de biólogas computacionales en el país, pero consideramos estos resultados como un primer acercamiento a la comunidad, sus experiencias y necesidades. En la parte izquierda de la Figura 2, resalta que las investigadoras reportan tener hijos a partir de los 30 años. Los diversos colores que conectan la categoría madre, sólo empiezan a ocurrir a partir del rango 30-35 de edad. Después de los 35 años vemos que sólo la mitad reporta ser madres, y que no hay una ocupación particular más representada cuando lo son. En la parte derecha de esta figura, se resumen las opiniones de las mujeres sobre los retos laborales a los que se enfrentan. Podemos observar una alta presencia de las palabras “trabajo”, seguido de “mujeres” y “hombres”, dando a entender que la mayoría se ha enfrentado a barreras de género en su trayectoria. Otras palabras como “tiempo”, “familia” y “maternidad” reflejan que muchas de estas barreras tienen que ver con las diferencias de tiempo que tienen mujeres y hombres para dedicar a su trabajo.

Figura 2. La comunidad de mujeres en bioinformática es diversa en edades, etapas e intereses. Datos obtenidos de una encuesta realizada por las autoras de este artículo en enero del 2025 a 39 mujeres en el área de la biología computacional en México. En la izquierda se observan las conexiones entre las variables edad, ocupación y maternidad. En el panel de la izquierda, la primera columna contiene rangos de edades, cada edad puede tener diferentes ocupaciones que son mostradas con una escala de colores que conectan a la columna contigua, mostrando por edad y ocupación si las mujeres son madres o no. En el panel de la derecha se muestra una nube de palabras, que resume las respuestas a cuáles son los retos laborales a los que se enfrentan. El tamaño de las palabras está relacionado con el número de veces que ocurrieron en las respuestas.

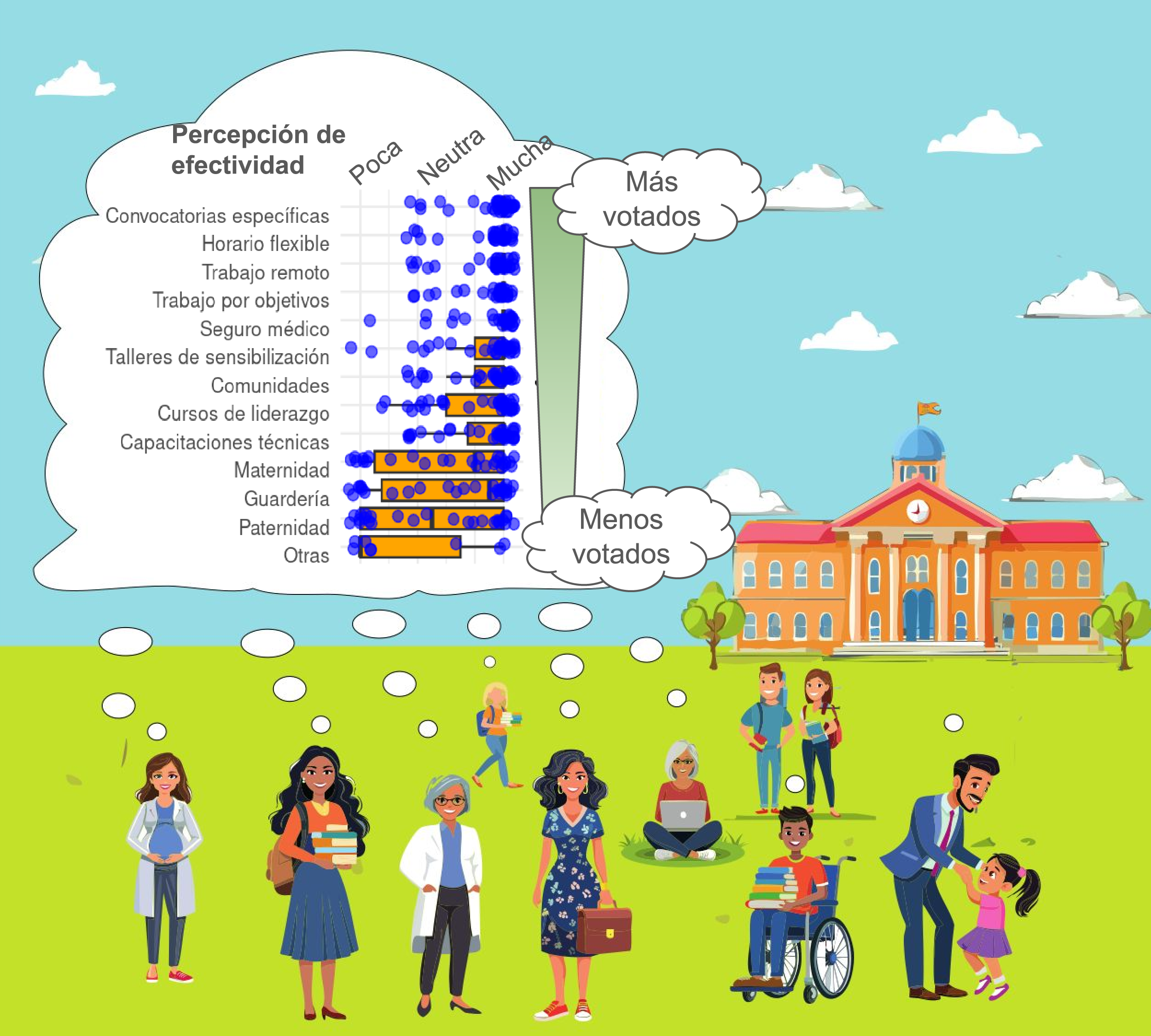

Entre las soluciones que la comunidad considera más efectivas a los retos laborales a los que se enfrentan (Figura 3), están apoyos dirigidos específicamente a mujeres, horarios flexibles, trabajo por objetivos y trabajo remoto. Entre las iniciativas comunitarias que se mencionan se encuentran mesas de discusión y la integración de comunidades de práctica como r-ladies (https://rladies.org/) y py-ladies (https://pyladies.com/). Organizaciones nacionales como Technolochicas en México (https://tecnolochicas.mx/), un programa para jóvenes de 12-17 años, y Mentoras en la Ciencia (https://www.unesco.org/es/open-science/inclusive-science/mentors-science-mentoras-en-la-ciencia-programme?hub=178646), que forma generaciones de mentoras que ayudan a científicas en formación. Estas redes de aprendizaje y sororidad permiten que más personas tengan las capacidades técnicas para especializarse en bioinformática si así lo desean, y además promueven la generación de nuevas líderes en el área. En la vida personal, un paso fundamental es que los hombres que acompañan a estas mujeres, asuman una parte equitativa en las tareas de cuidado y del hogar, facilitando una participación más igualitaria a las mujeres en los espacios públicos.

Las disciplinas STEM, como cualquier otra disciplina científica, buscan responder preguntas de la forma más objetiva posible. Sin embargo, el quehacer diario de la comunidad científica está inmerso en la sociedad, su dinámica y sus sesgos. Históricamente, las mujeres han tenido poca participación en las disciplinas STEM, pero los esfuerzos actuales poco a poco van creando más espacios para niñas y mujeres. Unir nuevas perspectivas enriquece a la ciencia, no sólo desde el género, sino también desde la diversidad étnica y cultural. En disciplinas como la antropología, existen ejemplos claros donde la mirada femenina ha permitido reinterpretar paradigmas establecidos, desde adoptar perspectivas más centradas en la comunidad al estudiar sociedades humanas, hasta evidenciar usos relacionados con la menstruación para objetos cuya utilidad era desconocida. Esto plantea un futuro inspirador para las disciplinas STEM, pues conforme logremos integrar plenamente a todas las voces, ¿qué nuevos descubrimientos podremos alcanzar? La buena noticia es que, para fomentar esta inclusión, no es necesario ser parte de la comunidad científica. Cada miembro de la sociedad puede promover mediante sus acciones diarias una cultura más inclusiva, menos guiada por los estereotipos de género, con mayor equilibrio en las labores de cuidado y del hogar, que permita que hombres y mujeres persigan sus sueños de una forma más igualitaria.

Figura 3. Iniciativas y soluciones para fomentar la participación femenina en bioinformática y STEM evaluadas por su impacto de acuerdo a una encuesta realizada a 39 mujeres mexicanas ejerciendo en México dentro del área de la biología computacional. Se preguntó sobre la percepción de efectividad de i) iniciativas institucionales, como guarderías, trabajo remoto, talleres de sensibilización, ii) programas comunitarios como R-Ladies, Outreachy, TechnoLochicas y iii) soluciones personales como paternidad compartida, redes de apoyo.

Referencias

- Master, A., Meltzoff, A. N., & Cheryan, S. (2021). Gender stereotypes about interests start early and cause gender disparities in computer science and engineering. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118 (48), e2100030118. Este artículo científico demuestra que niños de seis años y adolescentes de múltiples intersecciones raciales/étnicas y de género hacen suyos los estereotipos de que las niñas están menos interesadas que los niños en la informática y la ingeniería. Cuanto más se adhieren las chicas a los estereotipos de género que favorecen a los chicos en la informática y la ingeniería, menor es su interés y su sentimiento de pertenencia a estos campos. Cuando el estereotipo se remueve, el interés de las chicas aumenta considerablemente. DOI: 10.1073/pnas.2100030118.

- Iglesias, C. P., & Freeman, E. C. (2024). Racing the clock. Science (New York, N.Y.), 386 (6725), 1062. Este artículo es una pieza de opinión en una de las revistas científicas más prestigiosas que ahonda en el tema de la compatibilidad entre una carrera científica y la maternidad. Sigue la historia de dos mujeres que se encuentran ante la disyuntiva de priorizar su carrera o a su familia, los retos y las soluciones que encuentran. DOI: 10.1126/science.adu7742.

- Robles, D. (2023, Marzo 6). Más mujeres en la comunidad estudiantil. Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/mas-mujeres-en-la-comunidad-estudiantil/

- Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) (2025). padrón histórico de investigadores 2023. Archivo Histórico del SNII. https://secihti.mx/sistema-nacional-de-investigadores/archivo-historico/

- Hunt V. et al. (2018, Enero 18) Delivering through diversity. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/delivering-through-diversity#/

Literatura recomendada

- Buquet Corleto, A. G., (2016). El orden de género en la educación superior: una aproximación interdisciplinaria. Nómadas (Col), (44),27-43. ISSN: 0121-7550. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105146818003

- Mingo, A., y Moreno, H. (2015). El ocioso intento de tapar el sol con un dedo: violencia de género en la universidad. Perfiles Educativos, 37(148). https://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/49318/44370 DOI: 10.22201/iisue.24486167e.2015.148.49318

Comparte este artículo en redes sociales

Acerca de las autoras

Daniela Elizabeth Ledezma Tejeida es investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, donde estudia bacterias mediante herramientas computacionales, y enseña programación y estadística. Daniela fue representante de diversidad del Departamento de Biología del Instituto Politécnico de Zúrich (ETH Zürich), y representante del Instituto de Biología Molecular de Sistemas ante la Asociación de Mujeres en la Ciencia de la misma institución. Actualmente, es coordinadora de la Comisión Interna de Igualdad de Género del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Nelly Sélem Mojica es Profesora Investigadora del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Es Matemática por la Universidad de Guanajuato, maestra en matemáticas en CIMAT y doctora en Biología integrativa en Langebio-Cinvestav. Beca L'Oréal a mujeres en la ciencia 2021 por desarrollos en bioinformática y genómica. Emprendedora y Wikipedista (R ladies Morelia, Mumat y The Carpentries). Alejandra Eugenia Medina Rivera es Investigadora Titular en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM y enfoca su investigación en el campo de la genómica regulatoria y la bioinformática. Ha contribuido significativamente al desarrollo de herramientas y metodologías innovadoras para la comprensión de enfermedades complejas. Como fundadora y primera presidenta de la Red Mexicana de Bioinformática (2018-2023), co-chair del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la International Society for Computational Biology desde 2023 y miembro de la Junta de Directores de esta sociedad internacional, ha impulsado la colaboración interdisciplinaria, la reproducibilidad científica en bioinformática y la formación de nuevas generaciones de científicos en México y Latino América. Mirna Vázquez-Rosas-Landa es investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, donde estudia comunidades microbianas en sedimentos marinos. Doctorada en la UNAM, investiga la evolución bacteriana y la adaptación local en ambientes extremos incluyendo el estudio de interacciones microbianas en ecosistemas terrestres y marinos, y la reconstrucción de genomas microbianos.

Contacto: dledezma@ccg.unam.mx; nselem@matmor.unam.mx; amedina@liigh.unam.mx; mvazquez@cmarl.unam.mx